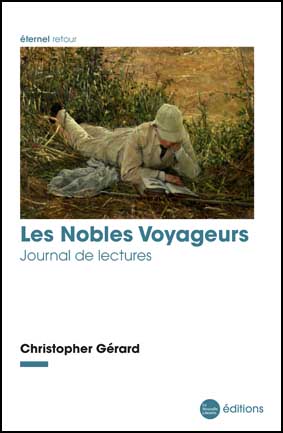

ÉLÉMENTS : Qui sont ces « nobles voyageurs » dont vous tracez le portrait ? Fils de roi, orphelins de la grandeur ?

CHRISTOPHER GÉRARD. À propos de mes Quolibets, dont le présent livre est la suite, Jean Raspail parlait de « fraternité de haut vol ». J’aime aussi votre image – les orphelins de la grandeur, qui aurait fait un joli titre ! Elle m’évoque ce mot de Stendhal à Delacroix : « Ne négligez rien de ce qui peut vous faire grand. » Quel plus beau programme pour les dissidents d’aujourd’hui ? Cela nous rappelle les Pléiades de Gobineau, les Kalenders, ou encore la « constellation des aristocrates » que chantait Abel Bonnard. Va pour constellation, qui nous force à élever le regard et qui nous éclaire dans la ténèbre hivernale.

Ce livre suprêmement personnel, et donc lacunaire, est une déclaration d’amitié aux cavaliers seuls, aux libertins – terme à prendre dans le sens que lui donnait Nimier : « Nous sommes quelques-uns dont les traits communs sont un certain sérieux, un besoin de vérité, un air sombre. »

Comment ne pas songer aussi aux cœurs rebelles, à tous ceux qui résistent à la grande liquéfaction, au règne commun de l’insignifiance et du fanatisme ?

L’allusion aux nobles voyageurs figure dans une lettre de Dominique de Roux, qui entendait « réformer et reformer l’ordre des Nobles Voyageurs ». Un ami poète m’apprend que la formule est due à son confrère le symboliste Oscar Venceslas de Lubicz Milosz (1877-1939), un mystique qui chanta les contes et fabliaux de l’ancienne Lithuanie.

ÉLÉMENTS : Il y a une tradition belge de critique buissonnière de haut vol, on songe à Pol Vandromme ou à Poulet, Robert, et non pas Georges son frère, qui lui a fait une carrière académique, dans laquelle vous vous inscrivez. À quoi cela tient-il selon vous ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Vous faites bien de citer Poulet (Robert) et Vandromme, deux figures importantes dans mon itinéraire. Lorsque j’étais étudiant à l’Université de Bruxelles, au début des années 1980, je lisais tous les mercredis l’hebdomadaire satirique Pan – quatre pages grand format qui, à l’époque, étaient rédigées avec brio dans un esprit sarcastique et drôlement réactionnaire. Le dessinateur Alidor y croquait de manière hilarante la classe politique, la famille royale, et toutes sortes de figures du petit monde belge (dont un tonitruant exilé « espagnol » que les initiés surnommaient Modeste Ier). La page littéraire était tenue, sous le nom de Pangloss, par Robert Poulet, auteur d’un étrange roman dans la veine du réalisme magique, Handji, mais aussi de pamphlets virulents, comme Contre l’Amour, la Jeunesse, la Plèbe. Quelle plume, fine, sévère et d’une lucidité sans faille ! En 1982, L’Âge d’Homme publiait Le Caléidoscope, trente-neuf portraits d’écrivains, que j’acquis immédiatement et dont Éléments, que je lisais déjà, chroniqua avec chaleur sous la plume de Michel Marmin. Ce livre m’a influencé, j’en suis convaincu, en tant que modèle de critique imperméable aux modes.

À la même époque, je découvris, lors de randonnées chez les nombreux bouquinistes que comptait alors Bruxelles, les livres de Pol Vandromme : ses essais sur la droite buissonnière, sur Tintin, Drieu ou Ghelderode, sans oublier le premier livre consacré au maudit parmi les maudits, Lucien Rebatet. Lorsque je publiai mon premier livre à L’Âge d’Homme, Parcours païen, je l’envoyai à Vandromme, que je ne connaissais pas encore personnellement. Quelques jours à peine après ce courrier, parut une note dans le fameux hebdomadaire Pan : « Le païen Christopher Gérard a du talent. C’est un chrétien qui vous le dit. » Nous devînmes amis, grâce aussi à Marc Laudelout, et Vandromme parla de mes livres avec chaleur et générosité. Les Nobles Voyageurs lui sont dédiés. Polydore, car tel était son prénom complet, était un esprit libre, indomptable, d’une magnifique rectitude et qui a beaucoup sacrifié à la défense de ses amitiés littéraires. Je lui dois beaucoup. Vandromme et Poulet avaient en commun un salubre refus de la décadence, de la laideur et de l’imposture – qui est aussi le mien.

ÉLÉMENTS : Ces 122 portraits dessinent un autoportrait – celui de l’auteur ? Où vous situez-vous dans cette galerie de morts et de vivants, aux côtés de Stendhal, de Morand, de Jacques Laurent, avec un peu de Dominique Venner et de Vladimir Volkoff ? Ou bien est-ce résolument impossible de détacher le portraitiste de tous ses modèles, avec lesquels il se confond ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Difficile de répondre à cette question ! L’un des bonheurs du lecteur n’est-il pas de s’identifier, à la longue, avec les auteurs qu’il affectionne ? Comment ne pas voyager en Italie avec Stendhal, en Grèce et en Irlande avec Michel Déon ? Comment ne pas flâner à Londres et à Venise sur les traces de Paul Morand ? Comme tous les auteurs présentés ont été choisis par moi, chacun a imprimé sa marque, surtout si j’ai eu le plaisir de les côtoyer, comme Jean Mabire ou Guy Dupré, Dominique Venner ou Jean Parvulesco ? Tous, me semble-t-il, partagent une certaine raideur de la nuque, une même volonté de rayonner ou de transmettre non pas un banal message, mais une posture, une manière d’être et de s’affonter au monde. Je dirais donc que se dégage de l’ensemble le portrait en pointillé, tout à fait idéalisé, non point du scribe lui-même (votre serviteur), mais d’un type d’homme, et même de gentilhomme, auquel j’aimerais ressembler. N’est-ce pas là un projet littéraire et moral parfaitement respectable ?

ÉLÉMENTS : À vous lire, ces Nobles Voyageurs sont comme des « contrepoisons », « l’asile de toutes les idées bannies par l’ignominie moderne », pour reprendre les mots de Nicolás Gómez Dávila. Rien ne trouve-t-il grâce à vos yeux dans les temps modernes ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Nous vivons en plein cycle d’involution, celui de la profanation permanente, quand la beauté est devenue suspecte. Pourquoi nos plus beaux endroits, nos musées les plus prestigieux sont-ils systématiquement souillés par des exhibitions d’« art » contemporain, si ce n’est pour neutraliser leur puissance esthétique, par essence divine ? Pourquoi le laisser-aller vestimentaire, syntaxique et physique est-il partout de mise, si ce n’est parce que toute mise en forme cause un sentiment de panique chez nos contemporains aveuglés ? Dans son poème, Empédocle d’Agrigente évoque les assauts cycliques de Neikos aux noires prunelles, qui tendent à détruire et la maîtrise de soi et l’accord avec l’ordre universel, conditions de l’harmonie. Tout dans notre monde aujourd’hui, par essence sacrilège, empêche de juguler ces forces auto-destructrices qui sont celles de la démesure, devenue la règle. Où est la grâce, demandez-vous ? Dans la contemplation du ciel étoilé et de la nature encore intacte, dans les poèmes, les symphonies et les tableaux laissés par les maîtres, ceux qui résistent et nous inspirent.

ÉLÉMENTS : Qu’est-ce qui préside à vos choix et partis pris ? L’amitié ? La confraternité ? La clandestinité, mot qui revient assez souvent ? Au passage, comment vit-on dans la clandestinité et en quoi consiste-t-elle ?

CHRISTOPHER GÉRARD. L’intuition guide mes choix et renforce mes partis pris. Je lis peu la presse (à peine les grands titres sur la toile, en accès libre), j’échappe volontairement depuis 35 ans aux médias – je ne possède pas de téléviseur et je n’écoute jamais la radio. C’est dire si la plupart des polémiques me laissent d’autant plus indifférent que j’ignore tout de leurs protagonistes. La langue même, avec ses tics, me devient de plus en plus étrangère et je m’en réjouis, car l’écrivain doit se protéger de ces toxines. Telle est ma clandestinité – ou mon exil : passer entre les gouttes acides, se préserver la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat.

Mon idéal, dont je suis, comme nous tous, très loin, hélas ! consisterait à contempler le ciel et les astres, ce qui éloigne le mal et nous rapproche de la félicité que connaissent seuls les Dieux.

ÉLÉMENTS : Vous n’aimez pas ne pas aimer. Quand c’est le cas, vous vous fendez d’une lettre amicale, à Maurice G. Dantec ou à Sarah Vajda, pour leur faire part de vos réserves. Pourquoi, vous le lecteur et amoureux de Barbey d’Aurevilly, dédaignez-vous l’art de l’éreintement, qui n’est jamais une forme d’hygiène des lettres ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Ma lettre à Sarah Vajda est un éloge, critique, mais l’éloge d’un écrivain de race. Pour Dantec, les choses sont plus complexes, tant me gêne l’aspect nocturne du personnage.

Sinon, j’évite les polémiques non par bonté d’âme – je peux me montrer féroce à l’occasion –, mais pour économiser mon temps et mes forces, tant les médiocres et les charlatans, par leur nombre même, risqueraient de monopoliser toute mon attention. Pour paraphraser Chateaubriand, je dirais qu’il faut polémiquer avec une grande économie à cause du grand nombre de nécessiteux.

En réalité, je préfère, par hygiène mentale et physique, chanter le courage, la ferveur et le talent.

ÉLÉMENTS : Ma patrie, c’est la langue allemande, a souvent confié Hannah Arendt dans son exil new-yorkais – la langue maternelle : tout ce qui lui restait de son alma mater européenne. Et vous ? L’exil revient fréquemment sous votre plume. De quoi est-il à la fois le « nom » et le « non » ?

CHRISTOPHER GÉRARD. L’exil est omniprésent dans mon itinéraire, depuis l’enfance. J’ai mis cela en scène dans mon roman Le Prince d’Aquitaine, dont vous avez très bien parlé dans Éléments. Il est le nom d’une dépossession, celle du Desdichado de Nerval, le Chevalier à la Tour abolie. Quant au non, j’ai répondu plus haut en décrivant mon dégoût pour le sacrilège et l’insignifiance.

ÉLÉMENTS : Le français, dites-vous, la langue des Dieux (avec une majuscule, s’il vous plaît) depuis l’oubli du grec. Est-ce dans ces parages, vous le Carolingien, qu’il faut chercher votre patrie intime ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Je suis un Carolingien, mâtiné d’Irlandais, de parler romand et de culture gréco-latine. Un moine païen, si vous voulez. Ma patrie, c’est l’Europe secrète, celle qui résiste à la grande mise au pas et refuse de rendre les armes. Pour moi, cette Europe parle la langue de Stendhal et de Morand.

ÉLÉMENTS : Vous êtes attaché aux trois fonctions indo-européennes, les oratores, les bellatores, les laboratores, ceux qui prient, ceux qui guerroient, ceux qui travaillent. Qu’est-ce qui vous fait dire que l’écrivain appartient à la première classe au risque de paraître présomptueux ?

CHRISTOPHER GÉRARD. Dans mon exorde, je ne dis pas que l’écrivain appartiendrait à la seule première fonction, ce qui serait réducteur : au contraire, il existe des écrivains de deuxième fonction (les polémistes, par exemple) et ceux de troisième fonction – les plus nombreux. Je m’identifie à ceux qui privilégient dans leur œuvre une vision magico-religieuse, ouverte sur le monde invisible. Cela ne signifie en rien que je voyagerais « en première classe » comme dans l’Eurostar (avec petit déjeuner). Au contraire de la première « classe », la première « fonction » se révèle peu confortable, ne fût-ce parce qu’elle vous désigne à la vindicte des envieux et des médiocres.

Propos recueillis par François Bousquet